Tonträger, Bücher, DVDs, Filme, Plattenprojekte und besondere Empfehlungen der Folker-Redaktion.

Besondere

Deutschland

Europa

Welt

Kurzrezensionen

Weitere Rezensionen

Online-Rezensionen

Plattenprojekt

Bücher

DVDs

Cinesounds

|

|

CINESOUNDS

Die Filmkolumne von Michael Freerix

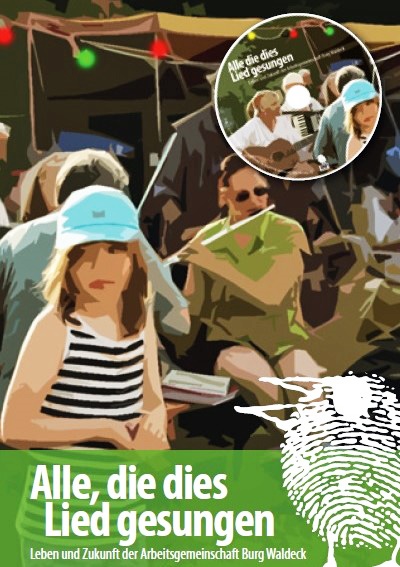

Alle, die dies Lied gesungen – Leben und Zukunft der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck

Die Wurzeln der Burg Waldeck und des Burg-Waldeck-Festivals liegen in der Wandervogelbewegung, die sich bereits vor 1900 unter Schülern und Studenten gründete. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine große Unzufriedenheit innerhalb dieser Bewegung. Eine Gruppe versammelte sich in der Nähe des Dorfes Neroth in der Vulkaneifel und bildete den Jugendbund Nerother Wandervogel. Er orientierte sich in seiner Ausrichtung an der Reformpädagogik

Die Wurzeln der Burg Waldeck und des Burg-Waldeck-Festivals liegen in der Wandervogelbewegung, die sich bereits vor 1900 unter Schülern und Studenten gründete. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine große Unzufriedenheit innerhalb dieser Bewegung. Eine Gruppe versammelte sich in der Nähe des Dorfes Neroth in der Vulkaneifel und bildete den Jugendbund Nerother Wandervogel. Er orientierte sich in seiner Ausrichtung an der Reformpädagogik

Alle, die dies Lied gesungen – Leben und Zukunft der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck

Deutschland, 2018, 96:00, Regie: Julia Suermondt

(Bezug über: sandra@burg-waldeck.de)

|

|

und suchte sich die Burgruine Waldeck im Hunsrück als Stützpunkt aus. Um die Ruine herum wurden verschiedene Hütten gebaut, die für Zusammenkünfte und Übernachtungen genutzt werden konnten. Die Nationalsozialisten verboten die Wandervögel, viele ihrer Mitglieder mussten ins Exil, andere wurden in Konzentrationslagern ermordet. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es auf Burg Waldeck zu einem Neuanfang der Nerother Wandervögel. Aber erst 1962 hatte einer von ihnen die Idee, hier ein Chanson-Liederfestival abzuhalten. Viele der in den Sechziger- und Siebzigerjahren einflussreichen Liedermacher hatten ihren ersten großen Auftritt auf der Waldeck. Von 1964 bis 1969 fanden die Ursprungsfestivals statt, seit dem vierzigjährigen Jubiläum 2004 gibt es wieder regelmäßig jährlich Liederfeste.

Heutzutage ist es schwer vorstellbar, wie stark die Kraftlinien waren, die in den Sechzigern von diesem Festivalort aus in die deutsche Gesellschaft hineinwirkten. Ein „Star“ der Anfangszeit war der schon 1966 verstorbene Liedermacher Peter Rohland. Andere, die dort spielten, wurden bekannt und einflussreich. Trotzdem hat das heutige Festival seinen politischen Grundcharakter erhalten: Man trifft sich, um gemeinsam zu singen, den Singer/Songschreibern auf der Bühne zu lauschen und gegebenenfalls auch mitzusingen. Die Kommunikation ist wichtig und der Diskurs über das eigene Sein, die eigene Befindlichkeit. Damit wirkt das Festival heute etwas aus der Zeit gefallen, was sich in der Überalterung der Besucher und der Organisatoren niederschlägt. Jüngere Fans haben deshalb das Freakquenz-Festival gegründet, das mit seinem Programm die Sechziger mit der Kultur der Gegenwart zu verbinden sucht und am gleichen Ort abgehalten wird. Eben, um der Musealisierung zu entgehen.

... mehr im Heft. |

|